Borges y Bergoglio, crónica de una entrañable amistad*

Hacia mediados de la década del ‘60, antes de ser ordenado sacerdote, el futuro Papa le propuso al escritor dictar un seminario sobre “El Martín Fierro y la literatura gauchesca” en el colegio Inmaculada Concepción, donde era profesor.

“Qué rara y desconcertante suele ser a veces la gente de Dios, Alifano -me comentó Borges con un gesto de preocupación, una lluviosa mañana de invierno del año 1979, apenas llegué a su casa durante los viejos tiempos en que yo colaboraba con él-. Bueno, le cuento. Hay dos curas que me visitan bastante seguido y nada tienen que ver entre ellos –prosiguió-. Usted los conoce a ambos; uno lo heredé de mi madre que era muy devota; me refiero al padre Guillermo que cuando ella vivía venía todas las semanas para confesarla; el otro es Jorge, un jesuita que es químico y ahora enseña literatura en la Universidad del Salvador. María Esther Vázquez me lo presentó hace bastante tiempo; de manera que nos une una gran amistad”.

Luego, Borges me hizo un comentario sobre la particular relación que mantenía con cada uno de ellos: “Guillermo viene casi todas las semanas. Le digo la verdad, a veces yo no sé cómo sacármelo de encima; es un pesado que insiste en convertirme y no puede admitir que haya un credo agnóstico por el que yo me inclino. ‘Es hora de que termines con tus dudas Georgie y creas definitivamente en Dios –me sermonea con exagerada confianza-. El domingo te vendré a buscar para ir a misa; luego almorzaremos con los hermanos de mi congragación y, por la tarde, te llevaré a un estadio de fútbol para que compartas la emoción con esa gente. Ahora, a usted no le parece extraño que este cura no entienda que yo soy ciego y que por mi falta de fe no tengo ningún interés en ir a misa, ni tampoco en comer con otros colegas de él; con uno me es suficiente. Menos aún, proponerme el disparate de acompañarlo a un partido de fútbol; todo el mundo sabe que yo detesto ese deporte”.

Se refirió después, con más detalles, al otro sacerdote que también lo visitaba bastante seguido, y era nada más ni nada menos que Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa de la cristiandad. “Con el jesuita, que es ingeniero químico y muy buen lector, nos entendemos mejor –diferenció Borges-; él enseña literatura y ha incluido mis textos en sus clases, lo cual me parece un poco exagerado. Yo trato de disuadirlo y le repito que lo mío no tiene ningún valor, que son una sarta de borradores, pero no me hace caso… Dejando de lado este detalle, el padre Bergoglio es una persona inteligente y sensata; con él se puede hablar de cualquier tema: de filosofía, de teología, de política. Pero hay algo que me alarma un poco; he observado que tiene tantas dudas como yo. Lo cual no sé si está bien en un religioso. Mi madre se hubiera horrorizado de una cosa así. Pero quizá no es tan raro si tenemos en cuenta que se trata de un jesuita –y concluyó Borges, apoyándose en su bastón, con una sonrisa contagiosa-. Claro, esa gente es históricamente transgresora y hasta tiene sentido del humor, además de manejar conceptos que en algunos casos difieren de las otras congregaciones de la Iglesia”.

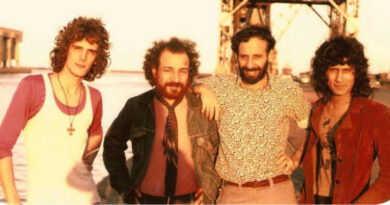

En lo personal, diré que fui testigo de algunos encuentros entre estos dos amigos. Se daban, por lo general, durante la mañana; el padre Bergoglio lo visitaba seguido y en algunas ocasiones yo los acompañaba a almorzar en la Cantina Norte, un restaurante que estaba a la vuelta del departamento de Borges. Era toda una experiencia escuchar esos diálogos enriquecedores, que podían abarcar cualquier tema que los llevara al entendimiento o la disidencia.

Pero vayamos a los hechos que registran coincidentemente varios testigos y está referido a un singular viaje que hizo Borges, hacia mediados de la década del ‘60, a la provincia de Santa Fe. Bergoglio, aún no ordenado sacerdote, le propuso dictar un seminario sobre “El Martín Fierro y la literatura gauchesca” en el colegio Inmaculada Concepción, donde se desempeñaba como profesor de literatura.

Contaba María Esther Vázquez que Borges y Bergoglio se entendían muy bien y que en ese viaje ella se había ofrecido para acompañarlo. “Recuerdo que cuando Bergoglio se lo propuso, Georgie no lo tomó muy en serio y el viaje quedó en veremos. Hasta que una tarde (vos sabés cómo era de imprevisible nuestro amigo, confidenció conmigo María Esther), me llamó para proponerme que al otro día viajáramos a Santa Fe para cumplir con el compromiso que había asumido con Bergoglio. Yo traté de comunicarme al Colegio, pero fue imposible conseguirlo, ya que en esa época todavía no existían los celulares. De manera que al otro día, ante la sorpresa de nuestro amigo, nos presentamos en la Inmaculada Concepción. Recuerdo que el pobre Bergoglio cuando estuvimos frente a él, nos dijo aterrado. ‘¡Por Dios, cómo no avisaron que venían! Me caen así como peludos de regalo, y ahora qué hago, dónde los meto a ustedes’. Por suerte el rector se solidarizó con él y nos alojaron en un hotel de la ciudad. Aparte de ese contratiempo, la semana que pasamos allí fue maravillosa y digna de recordarse”.

Borges, que estuvo brillante, murió sin saber que el “maestrillo” (como llamaban los jesuitas a los docentes en formación) llegaría a ser Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano. Pero sigamos descendiendo a los hechos que registra la historia chica sobre ese viaje. Presentado por el entonces profesor Jorge Mario Bergoglio, una fría mañana de agosto, Borges inició su seminario sobre “Martín Fierro y la literatura gauchesca” destinado a los alumnos de 4º y 5º año del colegio. Esa misma tarde, después del almuerzo, ambos, en compañía de María Esther, subieron al automóvil de don Gustavo Risso Patrón, padre de un alumno, que los trasladó hasta el Hotel Ritz, donde se alojaban. La cena con las autoridades del Colegio de la Inmaculada y otros invitados especiales fue también memorable.

El entonces profesor Jorge Mario Bergoglio, tenía una relación muy especial con la literatura, que amaba especialmente y era otra de sus pasiones, y que, como es sabido, admiraba a Jorge Luis Borges hasta el deslumbramiento, quien en esa época ya era postulado para el Premio Nobel, a pesar de no ser tan popularmente conocido en la Argentina (fue el año en que el autor El Aleph recibió el Premio Formentor en Europa y su fama se extendió hacia todo el mundo). Como artífice de esas clases especiales, el entonces hermano Bergoglio les había hecho leer a sus alumnos muchas y variadas obras de Borges, y luego, como ya señalamos, se animó a proponerle la realización del conocido seminario, aunque no fijaron fecha, Borges, por supuesto, aceptó y, como ya contamos, le cayó de improviso, acompañado por María Esther Vázquez.

Pero reproduzco el testimonio que recogí yo del Papa Francisco durante una visita que le hice en la residencia de Santa Marta. “En esa época como usted sabe –empezó explicándome el Sumo Pontífice– yo enseñaba Literatura Española y era partidario de que mis alumnos tuviesen, siempre que fuese posible, un contacto personal con los escritores. La decisión de Borges para viajar a Santa Fe causó sorpresa y emoción a todos los amantes de sus obras; salvo el apurón y la sorpresa de su imprevista llegada, todo sucedió normalmente. Él, como siempre, estuvo brillante y la mayoría de los alumnos encantados; habló no solo a los estudiantes del Colegio de la Inmaculada, sino también a los de la Universidad Católica y la gente del Arzobispado que pudieron verlo, oírlo y tocarlo”.

Otro de los hechos recordados por el papa Bergoglio fue cuando al día siguiente llegó al hotel para buscar a Borges en el automóvil del alumno González Manent, que hizo las veces de chofer y debió esperar más de lo esperado. Cuando interrogó Manet a Bergoglio por la demora, le respondió que Borges le había solicitado que lo afeite, algo imposible para el escritor debido a su problema de visión. Por supuesto, que él accedió y en el momento que me lo contaba, exclamó:

“¡Qué me cuénta, Alifano, fui nada menos que el barbero de Borges!”. Como se sabe, nuestro poeta no era totalmente ciego y veía algunas sombras difusas, pero los detalles, por supuesto, le eran inaccesibles; aunque en su casa con su máquina eléctrica lo hacía cotidianamente y casi sin ayuda.

“Al margen de algunos sobresaltos –sonreía Francisco al evocar aquellos acaso menos inquietantes que mágicos momentos-, fueron cinco días increíbles y dignos de ser recordados. Para mí, en especial, el tiempo que Borges estuvo en Santa Fe, fue muy feliz y una suerte de regalo de Dios”.

Voy a lo personal, ya en la década del ‘80, en otro memorable viaje en el que lo acompañé a Borges a esa ciudad para dialogar otra vez sobre el “Martín Fierro y la literatura gauchesca”; en este caso invitados por el diario El Litoral. Fuimos recibidos por la señora María del Carmen Riobó Caputto, que recordaba esa entrañable ocasión de la que fue testigo, pues ella había sido alumna del Colegio de la Inmaculada Concepción; también otros alumnos de aquella época se acercaron para saludar a Borges en esa segunda visita.

Recuerdo, entre cosas, que el recordado y famoso automovilista Carlos Reutemann, que después sería gobernador de Santa Fe, se acercó una mañana al hotel donde nos alojábamos para compartir un desayuno con nosotros. Su hermana, que lo acompañaba, había sido testigo de ese memorable viaje.

¿Lo qué quedó de cada uno en el espíritu del otro, lo sabemos a través de estos valiosos testimonios? Ninguno de ellos, ni el poeta ni el sacerdote, creían en el azar. En algún punto de sus personales caminos, quizá este encuentro estaba destinado a ocurrir. “Cada persona que pasa por nuestra vida es única y en eso coincidíamos con Borges –reflexionó el Papa Francisco ante mí-. Esos encuentros aunque fortuitos, siempre dejan un poco de sí y se llevan también otro poco de nosotros. Estarán aquellos que se llevarán mucho, pero no existen los que no nos dejan nada. Esta es la prueba evidente de que dos almas de Dios no se encuentran por casualidad”. Nada más cierto.

- Por Roberto Alifano